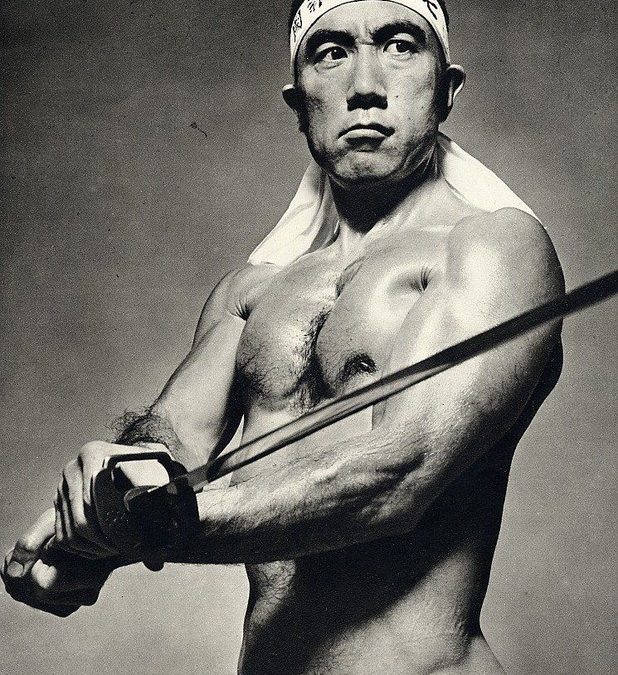

Mishima. El sentido trágico de la existencia

Hace unos días, se cumplieron cuarenta y cinco años de la muerte de una de las figuras más excelsas, geniales, polémicas y controvertidas del Japón del siglo XX. Yukio Mishima, laureado escritor, autor de complejas obras como Confesiones de una máscara (1948), Caballos desbocados (1970) o Sed de Amor (1950), ha sido mucho más conocido en Occidente por su impactante muerte, mediante el ritual del seppuku, que por sus vastas creaciones. En Europa, son pocos los conscientes de la magnitud de 18 obras de teatro, de sus 257 creaciones literarias de lo más diverso, y hasta de una película.

El fin de la existencia de muchos grandes artistas, de grandes creadores, genera a su alrededor un espacio que algunos hombres vivifican como sagrado. Una parada en el camino donde se convocan los irreductibles, los que todavía reconocen el significado simbólico de las cosas. La muerte como ritual tiene multitud de ejemplos Drieu la Rochelle, Montherlant, Saint-Exupéry, destinos distintos, pero magnificados por una muerte decidida. A partir del gesto que no tiene vuelta atrás, grandeza y dignidad son sus blasones. En unos tiempos en que impera un vivir por vivir, cualquiera que sea su vacuidad, esta decisión final es el acto sin igual que restaura un sentido a la existencia. Constituye uno de los más potentes giros a un artístico nihilismo. Es una apuesta por otros valores que el disfrute y la utilidad. Restaura la nobleza del desinterés y de la autenticidad. Proclama solemnemente la diáfana soberanía que uno ejerce sobre sí mismo.

Un ejemplo más reciente de un sentido trágico de la vida, lo tenemos en el dramaturgo francés Dominique Venner, que culmino su existencia en el 2013, en el altar mayor de Notre-Dame de Paris, como último grito, como póstuma llamada de atención para que Europa no termine de perder su identidad. Un declive que irresistiblemente rememora la caída de Roma en el 410.

Así describió el inigualable Edward Gibbon el saqueo de Roma a manos de los godos: “En la hora de salvaje licencia, cuando toda pasión se inflamaba y toda restricción se levantaba (…) se hizo una cruel matanza de los romanos; y (…) las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres (…). Cuando los bárbaros se sintieron provocados por la oposición, extendieron la masacre indiscriminada a los débiles, los inocentes y los desamparados”.

¿En parte no recuerda a las escenas que vimos en París recientemente? ¿No se nos genera una incipiente inquietud similar a los de los ciudadanos belgas que rehúyen salir de sus casas? Si bien la Historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano, publicada por Gibbon presentaba el declive de Roma como un lento proceso, se destruyó una civilización compleja y arrastró a los habitantes de Occidente a un nivel de vida propio de la era prehistórica. Cada vez son más los autores que estiman que el proceso de caída no fue tan lento, no fue tan progresivo.

Peter Heather, destacado profesor de Historia en Inglaterra, enumera las consecuencias desastrosas de la gran migración y la violencia organizada: los antiguos barbaros se sintieron atraídos por la riqueza del Imperio Romano y pudieron apoderarse de ella gracias a las armas y las aptitudes adquiridas de los propios romanos. Antes de la caída, escribe el polémico Ward-Perkins, “los romanos estaban tan seguros como estamos nosotros hoy de que su mundo seguiría siempre igual. Se equivocaron”.

Unos procesos extraordinariamente similares están destruyendo hoy la Unión Europea, en un proceso de transformación que lleva medio siglo, aunque pocos estemos dispuestos a reconocerlo. Como el Imperio Romano a principios del siglo V, Europa ha dejado que sus defensas se derrumbaran. A medida que aumentaba su riqueza han disminuido sus capacidades y su fe en sí misma. Esto nos lleva al núcleo de la cuestión: nuestro cálido ámbito de derechos y libertades, de bienestar económico y social, está roído por dentro y amenazado por fuera. No sabemos, ni podemos, ni queremos defendernos, y lo más impactante, es que posiblemente deba ocurrir así. Estamos inmersos en la inquietante paradoja de compadecer a los nuevos bárbaros, incluso de aplaudirlos, y al mismo tiempo pretender que siga intacta nuestra cómoda forma de vida.

Mishima era plenamente consciente de esta caída. Yukio Mishima sufría una permanente tensión existencial y por ello, toda su vida es como el jisei no – ku, el poema ritual que uno debe componer, cuando se acerca al definitivo ritual. Fue una llamada de atención frente a la decadencia. La autodisciplina como un placer superior, como un crecimiento continuo, tiene mucho que ver con el arte, se llame éste Bushido, escultura, poesía, teatro, pintura o danza. Todas esas artes la practicó de algún modo el genial Mishima. Todo ello muestra de absoluta disconformidad con el mundo que le toco, con el mundo que nos toco……

El 25 de noviembre de 1970, Yukio Mishima y otros cuatro miembros de la Sociedad del Escudo entraron en el cuartel Ichigaya de Tokio, secuestran a su máximo dirigente y bloquearon el despacho con barricadas. Tras ello, Mishima arenga desde un balcón a los soldados para que se alcen en armas y devuelvan al emperador a la posición que merece. Yukio Mishima lo intento, los soldados ni le escucharon, toda una sociedad no le prestó atención y dio paso al último símbolo que podía ofrendar. Primero un símbolo, porque deja establecido que para algunos hombres hay cosas más importantes que la vida misma, y que sin esas cosas la vida no se justifica. Pero también porque la épica de ese tipo de sacrificio está atada a una causa, y más allá de la derrota de esa causa, tampoco vale la pena vivir.

Su atribulada vida, sus sin sentidos, constituyen una parábola poética. Un hombre que escribía una obra de teatro tradicional japonés en un fin de semana, que al día siguiente polemizaba en vivo y en directo en los disturbios universitarios de los años 60, o practicaba de forma obsesiva las artes marciales, es un combinado a todas luces incomprensible. Desde su narcisismo, que algunos calificaron de tendencia homosexual, hasta la ardua disciplina de la Sociedad del Escudo, nos muestra siempre una búsqueda desesperada por moldear las formas de la belleza en un sentido externo y en un sentido interno, inconexamente primero y en una profunda fusión después.

Luis Nantón

https://www.luisnanton.com/

Related posts

SIEMPRE APRENDIENDO

Ante todo gracias por tu visita.

Te presento un recopilatorio de los artículos que semanalmente se publican en el CANARIAS 7, y que con auténtica finalidad terapéutica, me permiten soltar algo de lastre y compartir. En cierta medida, de eso se trata al escribir, de un sano impulso por compartir.

La experiencia es fruto directo de las vivencias que has englobado en tu vida, y mientras más dinámico, proactivo y decidido sea tu carácter, mayor es el número de percances, fracasos, éxitos… Los que están siempre en un sofá, suelen equivocarse muy poco…

Y, posiblemente eso sea la experiencia, el superar, o al menos intentarlo, infinidad de inconvenientes y obstáculos, procurando aprender al máximo de cada una de esas vivencias, por eso escribo, y me repito lo de siempre aprendiendo, siempre.

Me encantan los libros, desvelar sus secretos, y sobre todo vivificarlos. Es un verdadero reto alquímico. En su día, la novela de William Goldman “La Princesa Prometida” me desveló una de las primeras señales que han guiado mi camino. La vida es tremendamente injusta, absolutamente tendente al caos, pero es una experiencia única y verdaderamente hermosa. En esa dicotomía puede encontrarse ese óctuple noble sendero que determina la frase de aquel viejo samurái: “No importa la victoria, sino la pureza de la acción”.

Como un moderno y modesto samurái me veo ahora, en este siglo XXI… siempre aprendiendo. Los hombres de empresa, los hombres que intentamos sacar adelante los proyectos de inversión, la creación de empleo, los crecimientos sostenibles, imprimimos cierto carácter guerrero a una cuestión que es mucho más que números. Si además, te obstinas en combinar el sentido común, con principios, voluntad de superación y responsabilidad, ya es un lujo.

Si también logramos inferir carácter, lealtad y sobre todo principios a la actividad económica, es que esa guerra merece la pena. Posiblemente sea un justo combate.

Ver más